【トランスジェンダーのムスリム】 「どこでも祈れる社会に」 古都ジョクジャにイスラム寄宿塾

銀細工の工房や伝統的な建物が集まるジョクジャカルタ特別州の古都コタグデ。風情あふれる街の片隅に、トランスジェンダーの人々のためのポンドック・プサントレン(イスラム寄宿塾)がある。2008年の開校以来、不寛容が増す社会の風潮にあらがうかのように、差別や偏見と戦い、地域との共生に取り組み続ける人々を訪ねた。

細い路地を進み、教えられた住所には、古びた民家の扉があった。「いらっしゃい」。扉を開けると、中庭で花に水をやりながら、髪を束ねワンピース姿のシンタ・ラトリさん(56)が出迎えてくれた。

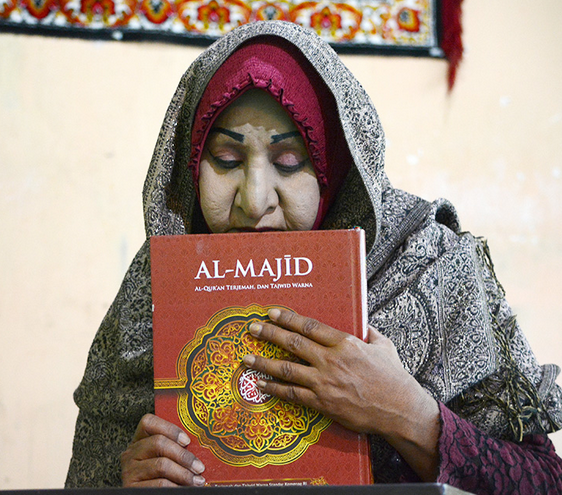

中庭を囲むように建てられた平屋には、教室のほか、6人が住む寄宿部屋、「図書室」や「カウンセリング室」の表札が付いた部屋もある。シンタさんが祖母から受け継いだというこの家で、毎週日曜日、42人の生徒がイスラムについて学んでいる。

42人は皆、男性の体で生まれたが、女性の心を持ち、インドネシアで「ワリア」と呼ばれるトランスジェンダー。8割が30歳以上で、好きなだけ在籍でき、無料で学べる。6人いる教師は、いずれも穏健派の有力イスラム団体ナフダトゥール・ウラマ(NU)の指導者。LGBT(性的少数者)に理解があり、ボランティアで教えている。

「トランスジェンダーの人たちが共に祈る場所を作りたかった」。そう話すシンタさん自身も、トランスジェンダーとして生きにくさを感じてきたという。■「偏見と戦う」

小さいころから、ボール遊びよりも人形遊びが好きだったというシンタさん。中学に入ると、男女別に行う体育の授業では、先生が女の子のグループにいれてくれた。

国立ガジャマダ大学に進学後の20歳、別の大学に通う友人と、ジョクジャカルタで初めてのトランスジェンダー団体を立ち上げた。プガメン(路上の歌い手)にベチャ(三輪タクシー)の運転手、美容室の従業員‥‥。あっという間に60人が集まった。

「当時はトランスジェンダーが社会にとても受け入れられていた」。髪を伸ばし、スカートを履き始めた大学時代のアルバムをめくりながら、シンタさんはそう懐かしむ。「だけど今は、差別や偏見と戦わなくてはいけない」

風向きが変わったと感じたのは1980年代の終わりごろという。スハルト政権下、反政府運動が盛んになり、政権もイスラム対策に乗り出した時代だった。「イスラムの保守化が進み、女性たちはヒジャブ(頭のスカーフ)をまとうようになった」と話す。

イスラム教徒の間では保守派を中心にLGBTを認めない声が根強い。「保守化」の余波はトランスジェンダーにも及んだ。「昔は近所づきあいが当たり前で、バドミントンや女性の集まりにも誘われていた」「今では住民の偏見があり、住む部屋を探すことすら難しい」と感じている。

2015年には米国で同性婚が合法化。これを受けインドネシアでもLGBTの人権議論が起こると、翌16年、寄宿塾の閉鎖を求める地元のイスラム強硬派団体が押し寄せ、4カ月間の休校に追い込まれたこともあったという。

「モスクに入れば、近くにいた人々が立ち去っていく。だからトランスジェンダーの多くが、自宅で一人きりで祈ってきたんです」とシンタさんは声を強める。

共に祈り、宗教を学ぶことを目指して作られた寄宿塾の名前は「ポンドック・プサントレン・ワリア・アル・ファタ」。アル・ファタには「(道を)開く」という意味があるという。「トランスジェンダーが受け入れられ、どこでも祈ることができる社会になってほしい」。それが願いだ。(木村綾、写真も)(つづく)

ワリア ワニタ(女性)とプリア(男性)を掛け合わせた造語で、男性から女性へのトランスジェンダーを指す。インドネシアのLGBT(性的少数者)をめぐっては、イスラム強硬派による差別や迫害が起きている一方、LGBTにも肯定的な新党・インドネシア連帯党(PSI)が都市部で存在感を示してきている